こんにちは ねこの静六です。

みなさん普段のガーデニングや家庭菜園で肥料はどのように選ばれていますか?きちんと理解されて購入している方も多いでしょうし、何となくで購入されている方もいらっしゃるかもしれません。私は薬剤師なので成分表示等を確認する習慣みたいなのがあって、最近は表示をきちんと確認して購入するようになりました。これから各肥料成分の役割や効果、肥料の表示等について今後何回かに分けて書きたいと思います。今日は主な肥料成分の役割についてです。

主な肥料成分について

ここでは主な肥料成分N(チッソ)、P(リンサン)、K(カリウム)、Ca(石灰)、Mg(苦土)の主な働きと肥料として使用される成分の特徴を紹介します。

N(チッソ)の働き (葉肥)

N(チッソ)は葉肥ともいわれ光合成産物のでんぷん(C)と共に作物の体を作る「原料」で植物の体を形作るたんぱく質や、光合成に必要な葉緑素などの構成元素です。N(チッソ)とでんぷん(C)には生育段階ごとに適した比率(C/N)比があって、でんぷんの量に見合った窒素(N)量が必要です。

N(チッソ)が不足すると下の方の葉っぱにあるたんぱく質や葉緑素を旺盛に生育している株の先端のほうに移動させ再利用するため下の葉に葉緑素やたんぱく質が足りずに黄色くなる、生育が衰えるといった症状が出ます。

N(チッソ)が多すぎると軟らかい茎や葉ばかり茂り、病気や環境に弱くなると共に、花や実がつきにくくなります。また、作物内に貯まった窒素成分(硝酸態やアミド酸アミド)を狙って害虫もつきやすくなります。

主なN(チッソ)肥料成分

| 肥料成分 | 特徴 |

|---|---|

| 尿素 | 土の中で尿素⇒アンモニア態チッソ⇒硝酸態チッソに分解される。値段が安い、土壌を冷ます効果ある。アルカリ土壌では多量施用でアンモニアガスが発生し、根を傷める。 |

| 硝安(硝酸アンモニウム) | 土の中でアンモニア態チッソと硝酸態チッソに分解。硝酸態チッソは速効性があるが、マイナスイオンの為、土に吸着されず、水で流れやすい。 |

| 硫安(硫酸アンモニウム) | 土の中でアンモニア態チッソと硫酸根(硫酸イオン)に分解する。硫酸根に含まれる硫黄(S)は作物の必須元素でその補充にもなるが、硫酸根が土で漂っていると、土の酸性化、又は硫化水素になり根腐れの原因になる。土にカルシウムがあると硫酸根は安定化されやすい。 |

| 塩安(塩酸アンモニウム) | 土の中でアンモニア態チッソと塩酸根(塩酸イオン)に分解する。塩酸根の塩素は病害虫抵抗性を高める、塩素は繊維質を作る材料になりタケノコやワタの品質を良くすると言われているが、イモ類や根菜類の食感が悪くなるともいわれている。土壌は酸性化する。 |

尿素肥料

硫安肥料

硝安、塩安肥料の一般販売はみつかりませんでした。

P(リンサン)の働き (実肥)

P(リンサン)は、遺伝情報の伝達やたんぱく質の合成などを担う核酸(DNA、RNA)やアデノシン三リン酸(ATP)の構成成分です。作物の生長・枝分かれ・根の伸長・開花・結実を促します。

P(リンサン)が不足すると、下葉から光沢のない濃緑色やキャベツ・トマトでは赤紫色に変色し、株の生育が衰える。開花や結実、実の成熟が遅れて収穫量減ります。

P(リンサン)が過剰な場合は、土壌病害が起きやすくなると言われています。

主なP(リンサン)肥料成分

| 肥料成分 | 特徴 |

|---|---|

| 過リン酸石灰 | 水溶性(可溶性)のリンサン肥料です。すぐに水に溶け、根から吸収できる形になります。リンサン以外に、石灰(カルシウム)、微量要素イオウ(S)の給源となる硫酸イオン(SO₄2−)を含んでいます。 溶けたリンサンは土壌のアルミや鉄とくっ付き、作物に吸収されにくい形となるため、肥料効率を高めるためには、追肥では無く堆肥に混ぜ、直接土に触れないようにして施す元肥で使用する方が良いと思います。 酸性土壌ではリンサンはよりアルミや鉄とくっ付きやすいくなるため、酸度調整は必ず行います。 石灰と過リン酸石灰の使用間隔は10日程度空けます。(リン酸カルシムとなり吸収されにくくなるため。) |

| 熔成リン肥 | ク溶性(作物や土壌の微生物から出る有機酸で溶ける)緩効性リンサン肥料です。リンサンの他にも、リンサンの吸収をよくするMg(苦土)、茎や葉を硬く丈夫にする効果が期待できる【Si(OH₄)】ケイ酸が入っています。 リンサンは土の中を動きにくいので、しっかりと深くまで土に混和します。アルカリ分を多く含むため、石灰での酸度調整は不要です。 |

| 重焼リン(苦土重焼リン) | ク溶性リンサンと水溶性(可溶性)リンサンを併せ持つため速効性+緩効性がある、Mg(苦土)も含んだいいとこどりのリンサン肥料です。 |

過リン酸石灰肥料

値段が安価でどこでも販売されているので私はこの商品を使用しています。私はサツマイモやジャガイモなど、酸性を好む作物の元肥に使用したり、過石水を作る際にも使用しています。

熔成リン肥

BMようりんは リンサン、苦土、ケイ酸以外にも、微量要素のホウ素(B)、マンガン(Mn)を含む肥料となっています。値段も安価なのでよく使用しています。

重焼リンはとても性能がよい肥料なので販売しているか調べてみましたが、この商品しかインターネットで見つけられませんでした。よく探せば他もあるかもしれません。

K(カリウム)の働き (根肥)

作物内では、水に溶けるカリウムイオンの形で存在しています。作物の原料であるN(窒素)を作物内に運んだり、葉で作られたでんぷんなどの生産物を輸送するトラックの役目をする。特に根の発達を促進するので「根肥」ともいわれる。気孔の開閉や細胞の浸透圧の調整、糖やアミノ酸からでんぷん、たんぱく質を合成する働きにも関わります。

K(カリウム)不足すると、根の生育が悪くなる、葉の先端や周囲から変色し枯れ始め、果実の品質も低下します。特に果実が大きくなるころに見られやすいです。

K(カリウム)過剰による直接的な作物への影響は現れにくいですが、マグネシウムが吸収されにくくなります。

主なK(カリウム)肥料成分

| 肥料成分 | 特徴 |

|---|---|

| 塩化カリウム | 速効性がある。吸湿性あり。酸性肥料。元肥料、追肥どちらにも使える。多量に使うと濃度障害が出やすい。塩素が繊維質を強化するためイモ類や根菜類の食感が悪くなるともいわれている。逆に麻や綿など頑丈な繊維質を作る場合には良い |

| 硫酸カリウム | 速効性がある。吸湿性あり。酸性肥料。元肥料、追肥どちらにも使える。濃度障害が出にくい。 |

| 硫酸加里苦土 | 速効性がある。硫酸加里と硫酸苦土が複塩の形でバランスよく結合している。拮抗作用がなく効率よく作物に吸収されます。元肥、追肥共に利用可能。 |

| ケイ酸カリウム | やや緩効性。カリウムの他、ケイ酸、苦土、ほう素が入っている。 |

| 重炭酸カリウム | 速効性塩類集積が無い。カリウムが吸収された後はCO2になる。アルカリ性 ハウス栽培では炭酸ガス効果が期待できる。 うどん粉病や灰カビ病の治療薬カリグリーンの成分でもある。 |

| 草木灰 | 速効性主成分は炭酸カリウム。アルカリ性。リンサンと微量要素を含んでいる。土が硬くならない |

塩化カリウム肥料

硫酸カリウム肥料

天然硫酸加里苦土肥料

重炭酸カリウム肥料

重炭酸カリウム肥料には楽天市場でカーボリッチという商品があります。

カリ肥料 K カーボリッチ 重炭酸カリ 粉状 Mサイズ 5kg

有機JAS規格(オーガニック栽培)で使用可能なうどんこ病や灰カビ病の治療に使うカリグリーンは(炭酸水素カリウム=重炭酸カリウム)ですので肥料としての効果もあります。

草木灰肥料

Ca(石灰)の働き 病気に抵抗力をつける

Ca(石灰)の働きは、ペクチン酸とCa(石灰)が結びついてできる作物の細胞壁が丈夫になり、病気に強くなります。また温度や乾燥、病原菌のストレス強くなる。根を伸長させる、炭水化物を実の方へ移行させる働きがあります。

Ca(石灰)が不足すると生長の盛んな新芽や根の生育が悪くなる。トマトやピーマンの果実の「尻腐れ症」が現れやすくなる。

Ca(石灰)が過剰になるとカリウムやマグネシウムの吸収がうまく行かなくなる。土壌のアルカリ性が強くなりすぎ、マンガン、鉄、亜鉛、ホウ素、銅などの元素の吸収が阻害される。

主なCa(石灰)肥料成分

| 肥料成分 | 特徴 |

|---|---|

| 生石灰 | 強いアルカリ性で再生中和力は速効性あり、土壌に施用して7日~10日経って植付け可能。生石灰の水溶液をトマトの株元に流し込むと青枯れを止めることが出来る。 |

| 消石灰 | 強いアルカリ性。空気中の二酸化炭素とくっついて炭酸カルシウムに変わってしまうので施肥後は土とよく混和する。 |

| 炭酸カルシウム | アルカリ性、緩効性の中和力の為すぐに作付け可能。水溶懸濁剤を白菜を植えた直後に根元に灌注すると根コブ病の予防になる。 |

| 苦土石灰 | アルカリ性。1000倍の上澄み液を大根にまくと軟腐病が止まる。 |

| カキ殻石灰 | アルカリ性。効き目は穏やか。キュウリやピーマンの生育中にそのまま振りかけるとほとんどの病気を抑える。カキ殻を木酢や竹酢と混ぜて葉面散布や灌注すると耐病性が高まったり、枝豆の増収、イチゴの肥大、日持ちがよくなる。 |

| ホタテ貝殻石灰 | イネに粉末を直接散布するとイモチ病が止まる |

| 硫酸石灰(石こう) | 酸性。PHが5.5以下なので、土壌をアルカリにせずに石灰を効かせられる。中性からアルカリ土壌向き。リンドウに追肥する事で灰色カビ病が治る。 |

| 過リン酸石灰 | 酸性。PHが3前後と低い。硫酸カルシウム(石こう)を50%程度含む。リン酸肥料としての利用やジャガイモ、サツマイモなど、土壌をアルカリ化したくない場合のカルシウム施肥として役立つ。 過石水にしてリン酸とカルシウムの液体肥料としても利用できる。 |

| 硝酸カルシウム | 酸性。吸湿性が高い。窒素肥料に指定。水耕栽培によく使用される。 |

生石灰肥料は販売無し(水と混ざると発熱する)

炭酸カルシウム肥料、硝酸カルシウム肥料はインターネット販売無し

消石灰肥料

苦土石灰肥料

粒状で使いやすいです。紫陽花の色変えのためのアルカリ化にも使っていますが、3~4日で効果が出てきています。この商品を知ってからは苦土石灰はこればかり使っています。

カキ殻石灰肥料

ホタテ貝殻石灰

硫酸カルシウム肥料

過リン酸石灰肥料

Mg(苦土)の働き 葉緑体の中心に位置する元素

Mg(苦土)は光合成をおこなう葉緑体の中心の元素。作物内のさまざまな酵素の働きにもかかわる。土の中のP(リンサン)の吸収を良くして、土の中で貯まっていたP(リンサン)を使うきっかけを作る。

不足すると、葉緑体が作れないため葉脈の間が黄色くなり、落葉する。光合成が十分できないため、収穫が落ちる。

過剰症は特になし

主なMg(苦土)肥料成分

| 肥料成分 | 特徴 |

|---|---|

| 硫酸苦土 | 酸性。水溶性苦土。速効性のため、元肥、追肥に使える。アルカリ性にしたくない場合に使用。 |

| 水酸化苦土 | アルカリ性。ク溶性(作物や土壌の微生物から出る有機酸で溶ける)なので緩効性、アルカリ性。通常は元肥として使用。酸性土壌の中和にも使用 |

| 苦土石灰 | アルカリ性。ク溶性なので緩効性通常は主に元肥として使用。酸性土壌の中和にも使用 |

硫酸苦土(硫酸マグネシウム)肥料

水酸化苦土(水酸化マグネシウム)肥料

マグゴールドという商品がありますがインターネットでは販売されていません。JAでは粒状水マグ60という商品があります。

苦土石灰肥料

粒状で使いやすいです。紫陽花の色変えのためのアルカリ化にも使っていますが、この商品を知ってからは苦土石灰はこればかり使っています。

配合肥料に書いてある8-8-8、14-14-14といった数値の意味は?

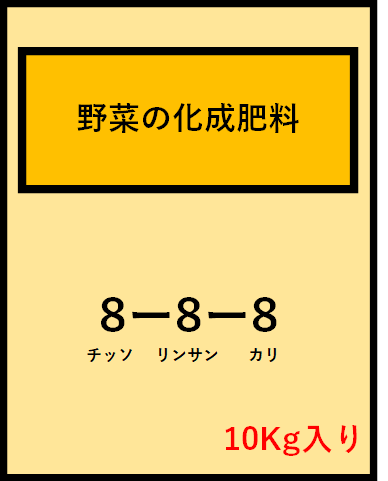

ここまで、主な肥料成分の特徴を紹介してきましたが、肥料成分一つ一つを購入して施用するのはとても大変です。通常は、N(チッソ):P(リンサン):K(カリウム)があらかじめ混合された配合肥料を使用する事が一般的です。ホームセンターで肥料のコーナーを見てみると以下の様な肥料がよく販売されています。

この肥料に記載されている8-8-8という数字は肥料に含まれる各成分の割合を示していて、N:(チッソ)、P:(リンサン)、K:(カリウム)が各8%ずつ含まれている事になります。この肥料は10kg入りの肥料なので、チッソ、リンサン、カリウムはそれぞれ0.8Kgずつ入っていることになります。

この8-8-8の合計をすると24となり、合計が30を超えるものは高度化成、30以下のものは普通化成と分類されます。

14-14-14の肥料だと合計が42なので高度化成に分類されます。

ただの分類だけなのであまり深い意味はありません。

ちなみにチッソ、リンサン、カリが入った肥料の中で一番コスパが良いのは14-14-14の比率のものだそうです。流通量が一番多い為、安くなっているそうです。興味がある方は一度お店などで見てみてください。

大変長くなりました。肥料の成分を一つ一つ理解しだすと、美味しい野菜を作るヒントが沢山見えてきます。苦土や石灰の使い方も肥料だけでなく治療にも使えることがわかった時私は凄く楽しかったです。

ガーデニングや家庭菜園をされている方の何か良いヒントになれば幸いです。

今日もありがとうございました。

コメント