こんにちは ねこの静六です。

今回は野菜作りや土壌の有用微生物の一つ「納豆菌」について紹介したいと思います。

納豆菌は有機物の分解を得意としていて有機肥料作りにはかかせない存在です。

納豆菌の特徴は?

以下に納豆菌の特徴をまとめてみました。

| 学名 | Bacillus subtilis natto(バチルス・スブチリス・ナットー) 【枯草菌(バチルス・スブチリス)の一種】 |

| 自然界での存在場所 | 枯草菌と言われる位で、枯れた草、特に稲わらに多く存在 |

| 好む環境 | アルカリ性 酸素の多い環境(好気性) 夏場などの高温状態 |

| 特徴① 高い環境適応性 | 環境が悪くなると芽胞と呼ばれる防御壁を作り、真空状態、酸性条件 低温-100℃や高温100℃の環境でも休眠し、環境が良くなるまで耐える事が出来る。 |

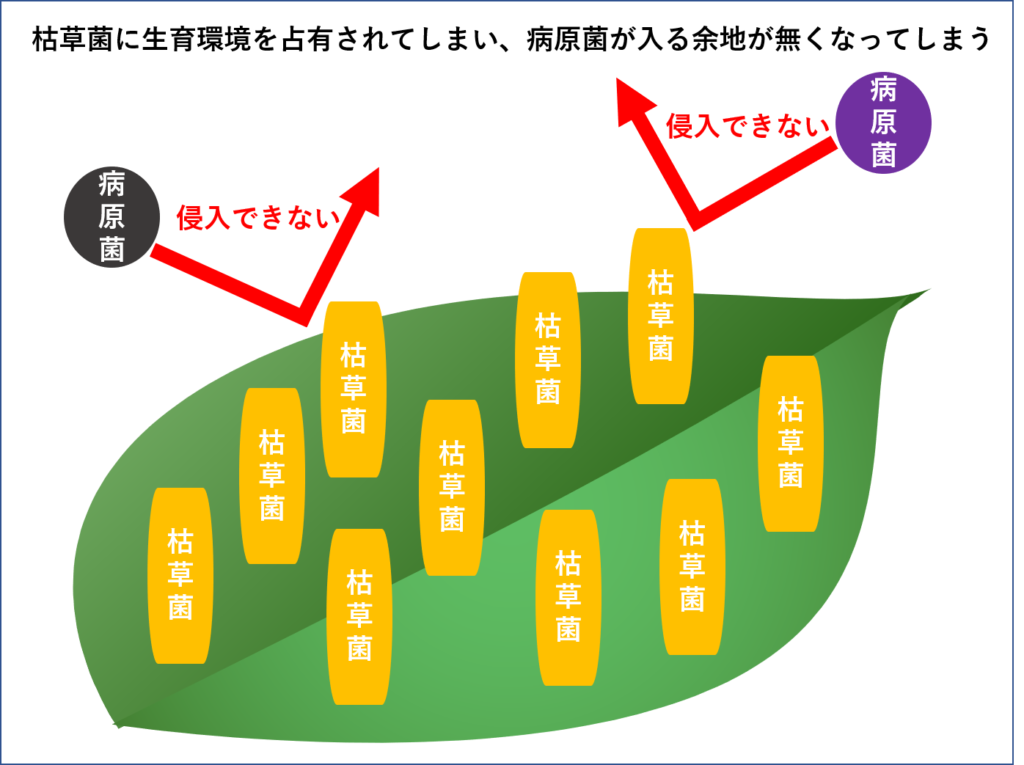

| 特徴② 強い生育性 | 納豆菌(枯草菌)は非常に強い生育性がある。その生育性を利用して生育環境を占有し、他の菌を寄せ付けにくくする。 |

| 特徴③ 高い有機物分解力 | プロアテーゼ:タンパク質をアミノ酸に分解 アミラーゼ:デンプンをブドウ糖に分解 リバーゼ:脂質をグリセリンと脂肪酸に分解 セルラーゼ:セルロースを糖に分解 といった多数の有機物分解酵素を有しています。 |

| 特徴④ 高い発酵熱を出す | 納豆菌は自らが出す発酵熱でどんどん働きが活発になり、最終的には60℃位の発酵熱になる事もあります。納豆菌の発酵を抑えたい場合には ①フタ等をして酸素供給量を減らす ②かき混ぜて温度を冷ます ③乳酸菌などの酸性資材を加える といった対応で働きを抑える事が出来ます。 |

納豆菌の利用① 作物の病害防除を期待した使用

先ほど納豆菌(枯草菌)は非常に強い生育性があり、その生育性を利用して生育環境を占有し、他の菌を寄せ付けにくくする効果がある事を紹介しました。

こういった枯草菌(バチルス・スブチリス)の効果を期待した以下の様な微生物農薬が販売されています。

| 薬剤名 | 有効成分 | 適用病 |

|---|---|---|

| バチスタ―水和剤 | バチルス・ズブチリスY1336株の生芽胞 1×109CFU/g | 灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・軸腐病 |

| ボトキラー水和剤 | バチルス・ズブチリス芽胞 1x10¹¹CFU/g | いもち病・うどんこ病・灰色かび病・黒星病 |

| エコショット | バチルス・ズブチリスD747株の生芽胞 5.0E+10 cfu/g | 灰色かび病・葉枯病・白斑葉枯病・葉かび病・斑点病・黒星病・黒斑病・灰星病・かいよう病・うどんこ病 |

どの薬剤もJAS法に適合し、農薬散布回数にカウントされず、有機栽培・特別栽培農産物でも使用可能です。どちらも病害が発生する前に予防的に使用する事が使用のコツです。適用作物など、興味がある方は表のリンクからメーカーのHPを見てみてくださいね。

納豆菌液は自分でも作れる!

バチスタ―やボトキラーといった製品を使用した方が病害の防除効果は確実ですが、家庭菜園など小範囲で気軽に使うためには納豆菌液を自作して使用するのも良いと思います。

自作におススメなのはえひめAI-2(あいに)という納豆菌・乳酸菌・酵母菌を含む培養液です。

作り方については以下のブログで紹介しています。

おススメの理由としては以下の点が挙げられます。

- 失敗がほとんどない

- 乳酸菌(抗菌作用、土壌中のミネラルを利用しやすくする、苗の発根促進)

- 酵母菌(発酵による炭酸ガスで土壌をフカフカにしたり、有機物からアミノ酸やビタミンなどの物質を作り出す)

- ぼかし肥料や堆肥作りの発酵促進剤に利用できる

私はえひめAI-2を100倍~200倍程度で希釈し、土壌や作物に直接散布して、有用菌の増加や作物の病気予防効果を期待して使用しています。

乳酸菌・酵母菌については次回以降のブログで詳しく紹介したと思っています。

納豆菌の利用② 納豆菌と米ぬかでぼかし肥料つくり

次に納豆菌を利用した米ぬかぼかし肥料を紹介します。

- 納豆小さじ1(えひめAI-2を50㎖でもOK)

- 50℃程度のお湯200㎖

- 米ぬか1㎏

- 容器(少なくとも3.5ℓ以上のもの)

- 米ぬか1㎏を容器に入れます。米ぬか1㎏あたり2.6ℓ程度の容量があるので、後で混ぜ合わせる事も考え大きめの容器を用意します。

- 50℃程度のお湯200㎖に納豆小さじ1(えひめAI-2を50㎖でもOK)を加えて混ぜます。

- 米ぬかの入った容器に2.を入れ、混ぜ合わせます。

- 半日ほど放置していると発酵が始まり、徐々に温かくなってくる

- その後は1日1回程度かき混ぜる。

- 10日程度経ち、温度が下がりきれば完成

気温が低く発酵が進まない場合には50℃位のお湯を入れたペットボトルを米ぬかの入った容器に入れて保温すると良いと思います。

使用法については完全に自己流の方法です。

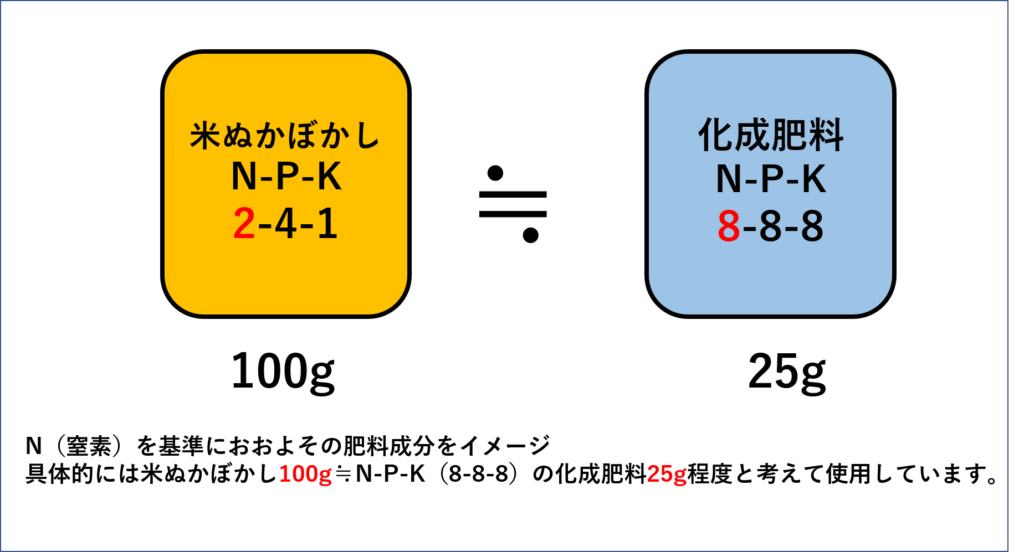

発酵前の米ぬかの肥料成分はN-P-K=2-4-1 位です。納豆菌による発酵により多少N(窒素)が失われているとは思いますが、そのままN-P-K=2-4-1のイメージして使用しています。その際に、化成肥料ではどのくらいの量になるかという事をN(窒素)量を基準にしてイメージしています。

また、米ぬかぼかしにはN-P-Kといった基本的な肥料成分の他にミネラルやビタミンなども多く含むので化成肥料で施す肥料量の一部を米ぬかぼかしに代えて施肥する事も行っています。

微生物を上手く利用できれば化学農薬の使用も減らせるかも!

今回は野菜作りに利用できる納豆菌の特徴と使用方法について書いてみました。身近な微生物を利用して野菜の病気が防げたり、生育に良い影響が出れば化学的な農薬の使用頻度も少なくて済むと思い、色々楽しみながら試しています。新しい発見や知識を得ましたら、改めて紹介したいと思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

コメント